大仁在《風險與回報不匹配?正2 槓桿 ETF 的學術見解》提到:

槓桿 ETF 可以做為資產配置的一環。

這篇就用實際案例告訴你。

如何做到完全複製原型指數的報酬,同時保留足夠的現金。

還能讓投資組合的風險更分散。

複製原型報酬

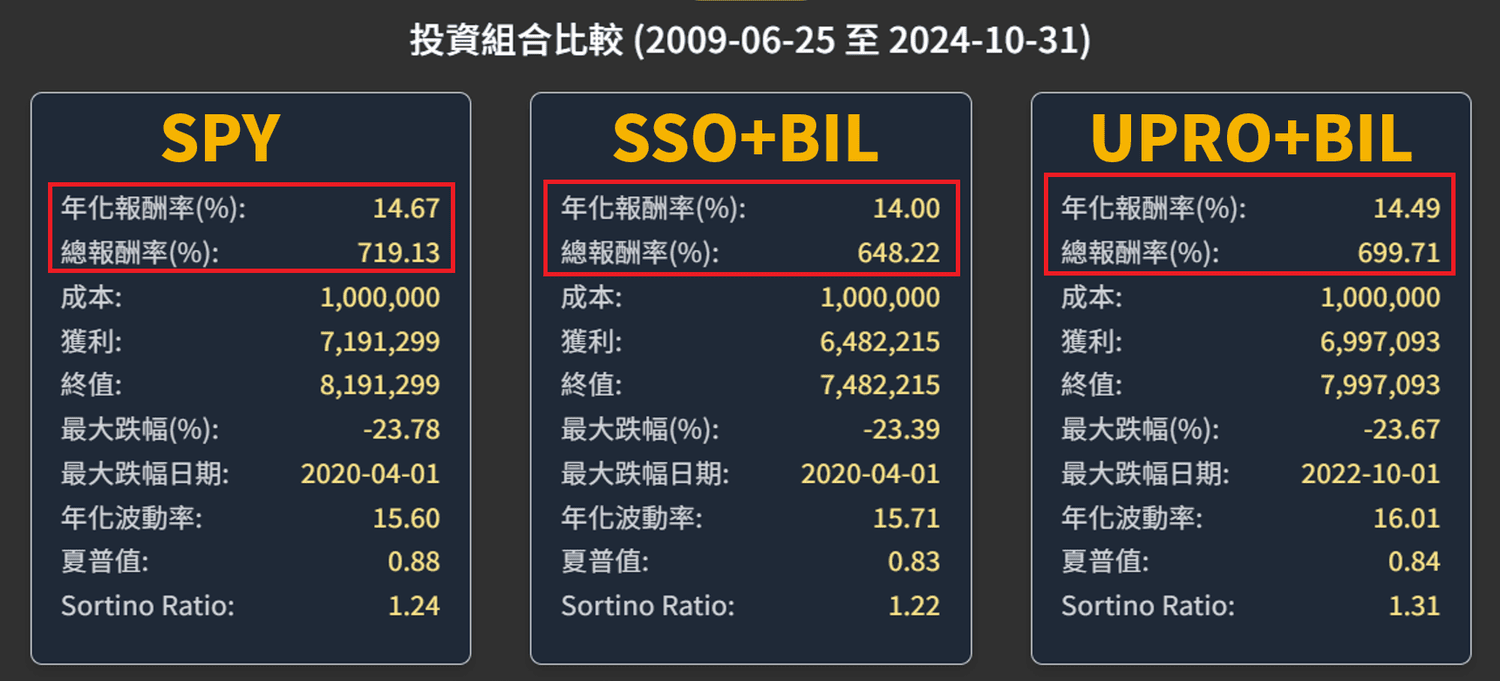

以下回測數據,出自台灣最強大的投資網站 YP-Finance

時間是(2009/06/25~2024/10/31)

投資標的為:

(BIL)1-3 月美國國庫券(幾乎等同現金)

(SPY)標普 500 指數。

(SSO)標普兩倍槓桿。

(UPRO)標普三倍槓桿。

大仁用這四個標的,列出下面三個組合。

曝險都是 100%

(SPY)100

(SSO + BIL)50/50

(UPRO + BIL)34/66

三者都單筆投入 100 萬。

每季再平衡一次。

讓我們直接看到結果:

(SPY)年化報酬率 14.67%(總報酬 719%)

(SSO + BIL)年化報酬率 14.00%(總報酬 648%)

(UPRO + BIL)年化報酬率 14.49%(總報酬 699%)

比較三者報酬,你會發現幾乎差不多。

這已經可以證明,運用 正2 或 正3 去組相同的曝險。

定時再平衡,就能複製原型指數的回報。

(跟這篇文章的研究結果相符)

而且,這還是以 100% 投入(SPY)的結果。

實際上,大多數投資者還是會配置債券或其他東西。

一旦你將股權比例降低,那你就不可能取得上述 100% 股票報酬。

若你能接受股債配置。

那麼(正2 + 現金)可以帶來更好的報酬,同時讓人更安心的選擇。

資產配置

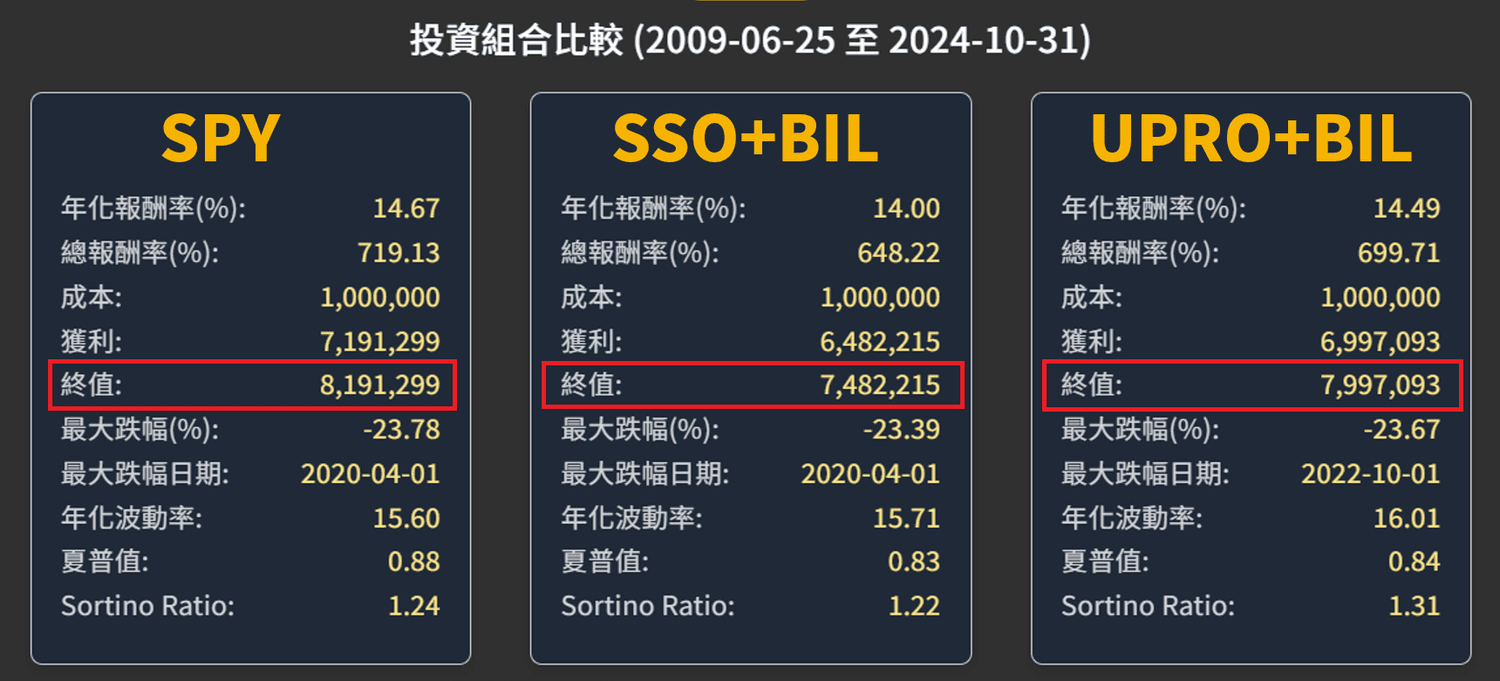

還有一個重點沒提到。

(SPY)沒有保留任何現金。

(SSO+BIL)保留 50% 現金。

(UPRO + BIL)保留 66% 現金。

若以最後的數據來看:

(SPY)沒有現金

(SSO + BIL)至少有 374 萬現金。

(UPRO + BIL)至少有 400 萬現金。

假設,接下來如果遇到大跌,或是生活中發生重大變故。

你認為哪個投資組合能讓你更安心?

取得足夠的曝險,搭配充足的現金。

這就是槓桿 ETF 的配置優勢。

也是傳統思維做不到的。

你若能接受投資組合中有債券。

那用槓桿 ETF 也能複製出相同的結果,甚至更好。

因為你的股權比例最多就是 100%,這將侷限你的所有配置。

更分散,更多元

用槓桿 ETF 還可以讓整體組合更分散,更多元。

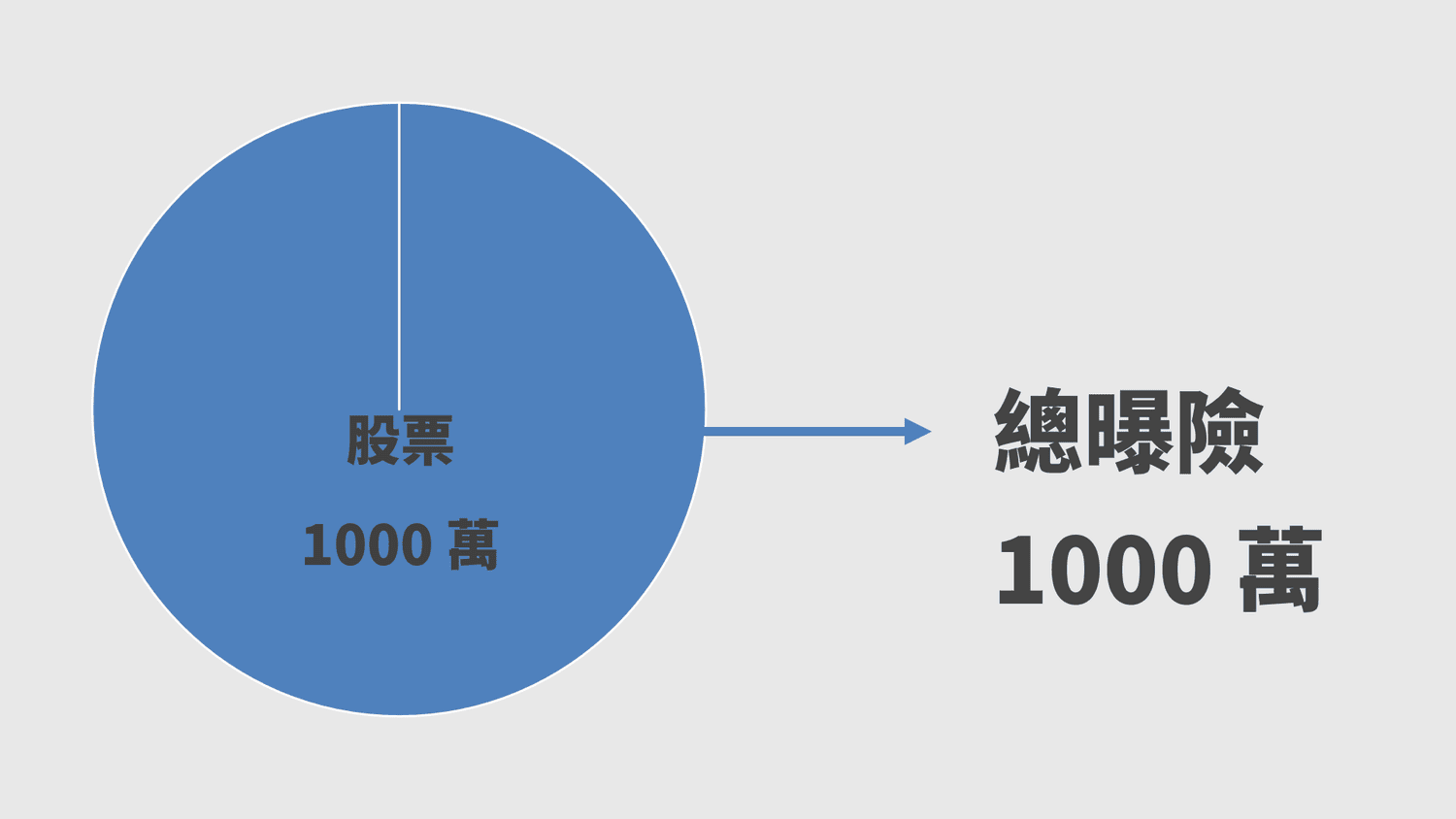

以 1000 萬資金為例:

小明用 1000 萬,全部投入 SPY

然後去租房子,手邊沒有任何緊急預備金。

總曝險是 1000 萬。

你可能會說,怎麼可能把所有資金都拿去投資股票?

這就對了。

這也呼應大仁前面提到的,你不可能取得 100% 的股票回報。

勢必會因為各種原因,導致你的報酬低於原型指數。

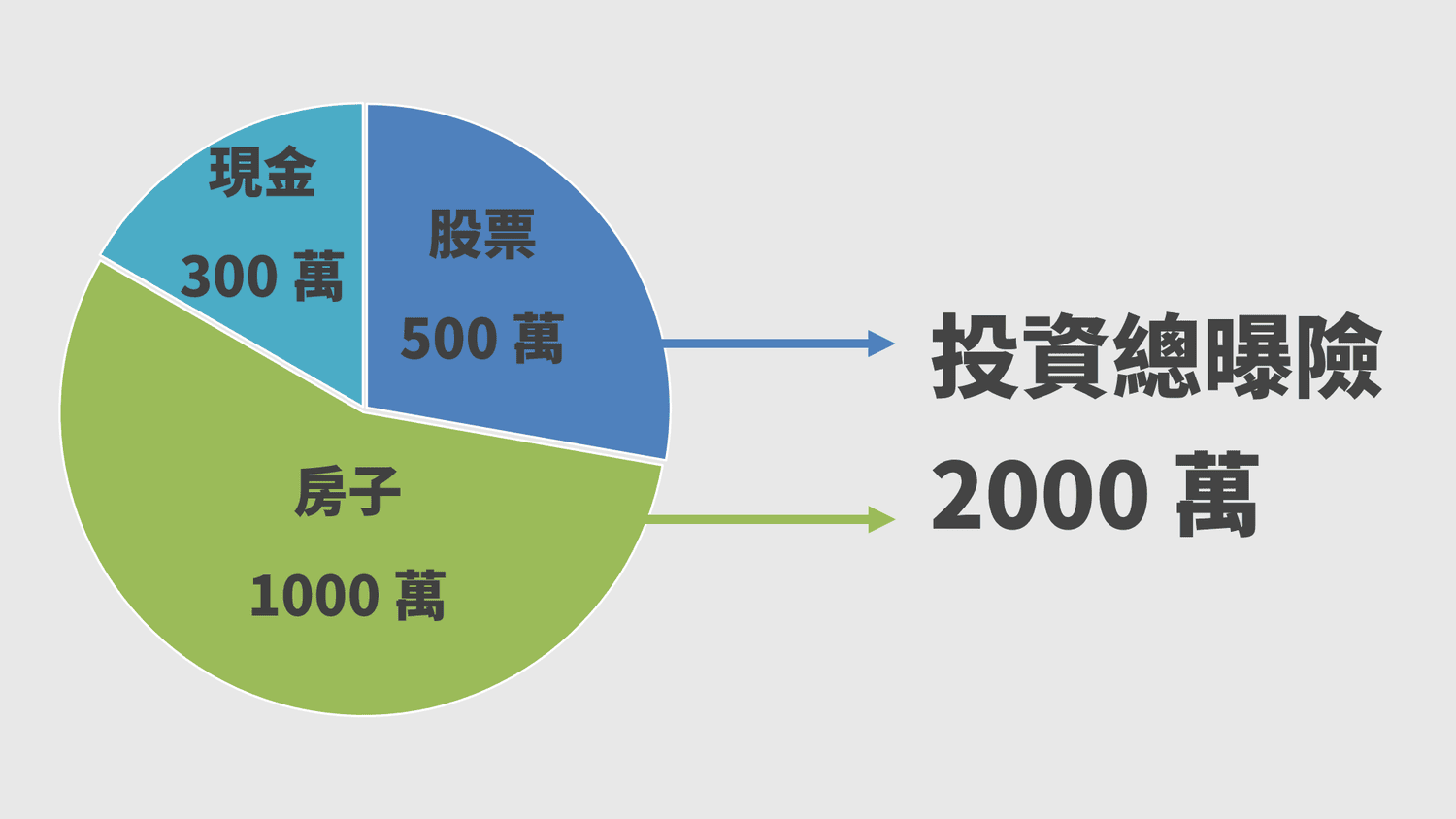

再來看看小美。

她用 500 萬買 SSO

200 萬當頭期款,買 1000 萬的自住房。

300 萬的現金,留作再平衡、繳房貸、緊急預備金。

總曝險是 2000 萬。

有發現差異了嗎?

小明不可能將所有資金都投入股票。

因為他還要付房租,還要準備緊急預備金。

有沒有辦法承受 100% 股票的波動,都是一個考驗。

但,小美呢?

投入 500 萬的兩倍槓桿,取得 100% 曝險。

還買了一間 1000 萬的房,心理層面安心。

同樣用 1000 萬去配置:

你覺得誰的組合更多元,更分散?

你覺得多年以後,誰的資產會更高?

你覺得遇到大跌的時候,誰的心態會更穩定?

不要讓傳統投資觀念侷限你的思維。

如果不解開 100% 曝險這個限制,你將永遠無法看到這層的投資視野。

正確的使用槓桿,是可以降低風險的。

結論

最後,大仁為你做重點整理:

一、運用槓桿讓曝險達到 100%,可以複製原型指數報酬。

二、取得足夠曝險,還可以保留彈性現金。

三、使用槓桿,讓投資組合的風險更分散。

看到這邊,請你重新回想一下小明跟小美。

你認為多年以後:

是(持續租房 + 100% 歐印股票)的小明會過得更好。

還是(有自住房 + 股票曝險充足 + 流動現金充足)的小美會過得更好?

我的答案,已經寫在這篇文章了。

你的答案,請自行判斷。

延伸閱讀:最彈性的資產配置:槓桿投資法

相關文章:

報酬率迷思:如何正確評估你的投資(以台積電跟 0050 為例)

對槓桿思維有興趣的朋友,歡迎加入臉書社團一起討論:社團連結

也可以參考大仁的最新作品:《槓桿 ETF 投資法》