許多人討厭負債,更不喜歡每個月償還貸款的感覺。

把辛苦工作的收入拿去支付貸款,感覺就像是被吸血鬼咬住脖子。

血液(金錢)一點一滴的流失那樣。

不過,這種觀念是錯誤的。

如果你正在實行舉債投資(借錢買資產),那你的心態一定要正確。

這篇,大仁就從「認知框架」的角度告訴你,如何建立舉債思維。

負債的感覺

你可能覺得負債就是負債,哪有什麼不同?

先撇除一般常見的「良性負債跟惡性負債」這種觀點。

下面大仁要告訴你,不同種類的負債,帶給人的感覺是不同的。

在《持續買進》這本書中提到兩個研究:

第一個研究指出,信用卡債務較高的人,心理健康比較糟糕。

第二個研究指出,信用卡負債,親友借款等的債務,會導致壓力上升。

兩個研究的共通結論是:債務會對人的心理造成影響。

你看到這邊可能心想:「看吧,債務會對人造成壓力。」

是的,這點我並不否認。

不過,這兩個研究同時談到另外一個比較少見的觀點:

大多數人對於「房貸」債務的壓力較小, 並不會因為背負房貸而影響到心理健康。

同樣是負債,但卻因為種類的不同,而帶來不一樣的感覺。

這點就跟許多人的行為相符了。

嘴巴說著不要舉債投資,無債一身輕。

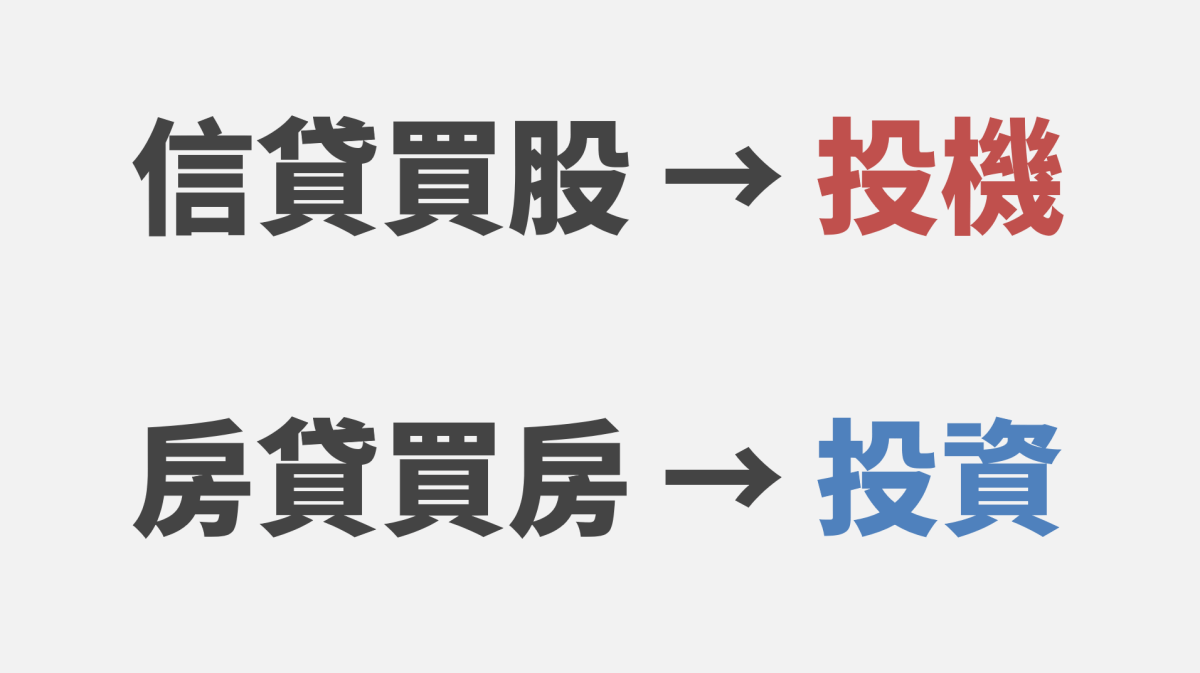

看到有人用信貸 50 萬去投資股票,就認為對方是賭徒。

但談到買房,每個人都背負五倍槓桿,貸款上千萬的房貸。

【信貸買股票 50 萬】 → 壓力好大,你們都是賭徒。

【房貸買房子 1000 萬】 → 我是在做正確的事情,這是必要的。

奇怪,明明同樣是負債,都是買資產。

信貸 50 萬的風險,難道會比房貸 1000 萬的風險還高嗎? 不會對吧。

會有這種矛盾的思維,其實跟人們對於債務的認知有關。

舉債的正確心態

許多人把房貸視為理所當然。

他們不認為這是一般的債務,而是「擁有容身之地」的作法。

隨著房貸金額逐漸減少,房子慢慢變成自己的,那種開心程度跟其他負債不同。

談到舉債投資,大多數人會產生莫名的壓力。

因為股市每天都會開盤,每分每秒都漲跌給你看。

上漲賺錢倒是還好,下跌就會覺得我這個白痴幹麻借錢投資。

賠錢就算了,還要多付利息。

這種責怪自己的壓力,會跟著股市的下跌隨之而來。

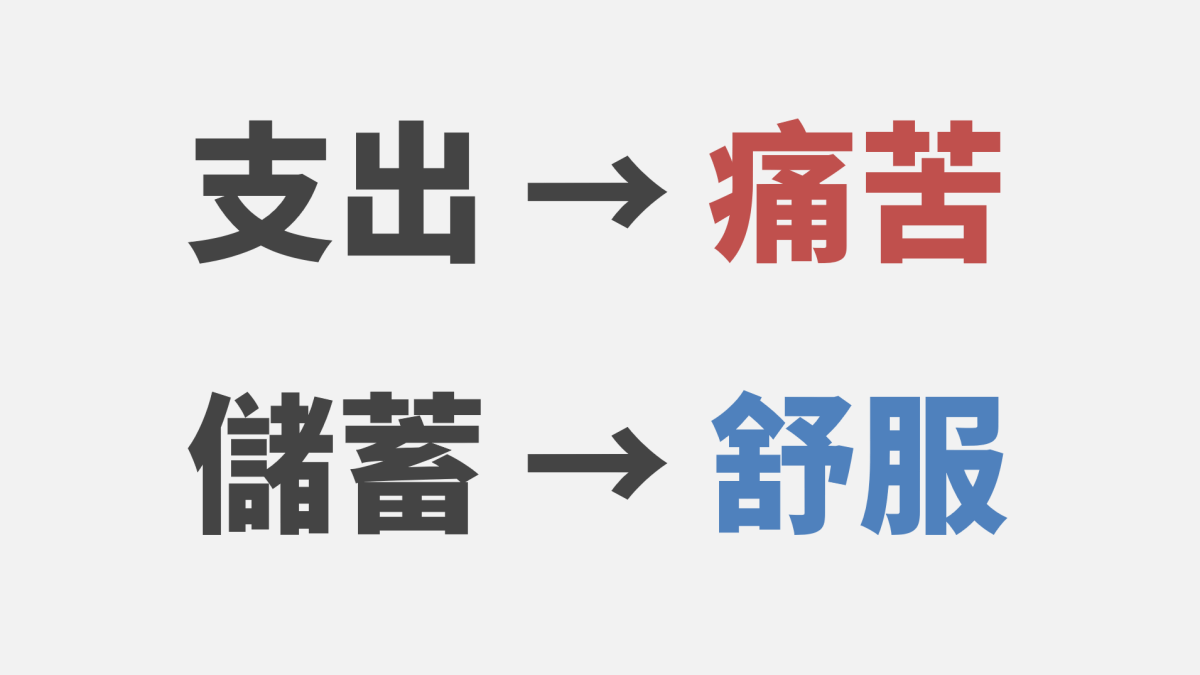

如果你借錢投資,每個月償還貸款會覺得非常痛苦。

這就是心態不正。

想舉債投資,你的心態要正。

只要心態正確,不管股市漲跌,你還款都應該是開心的。

如果你每個月還款,覺得怎麼又一筆錢不見了。

把還款當成割肉,當成不屬於你自己的東西,把償還利息當作自己吃虧了。

這種就是心態不正。

那麼,什麼心態才正?

當你還款的時候,把還款當成是又多累積一筆「將來可以借出來的錢」。

那你心態就會變成「還越多越開心」。

因為現在還越多,代表將來可以「借更多出來」。

當你變成期待每個月還款,可以增加未來的貸款額度,你心態就正了。

舉債投資的人要記住一件事:

你不是在還負債,就是在累積借下一筆負債的準備。

這是對框架的重新理解。

當你能這樣思考,你就具備舉債投資的正確心態了。

改變框架

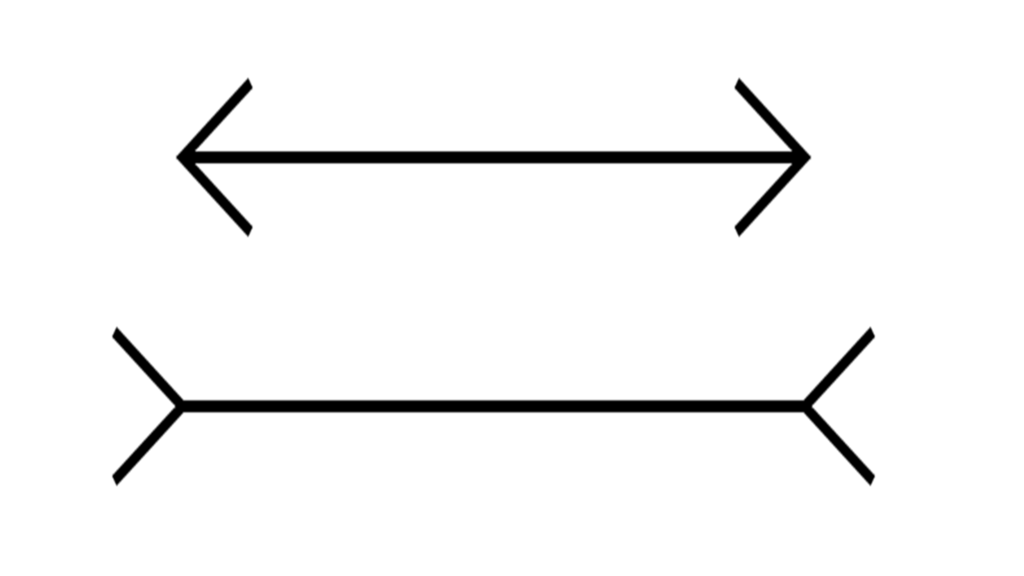

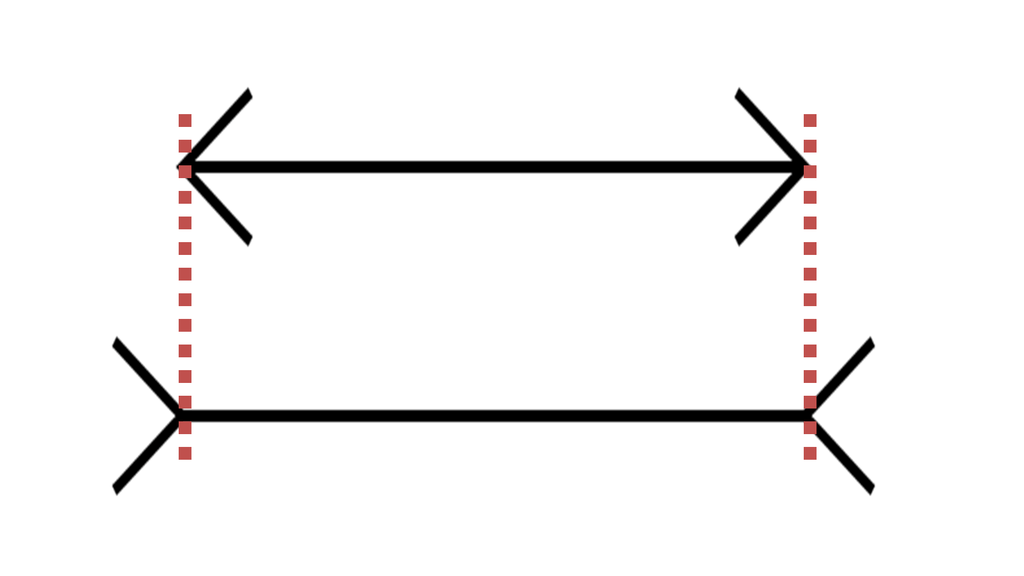

先看看下面這張圖,你認為哪條線比較長?

大多數人會說是下面那條。

不過,若把兩條線分拆來看,你會發現是同樣的長度。

這叫做「繆氏錯覺」。

只要在線的兩端放上「向內」跟「向外」的箭頭,就能讓人產生錯覺。

為什麼要提到「繆氏錯覺」?

其實這跟你償還貸款的框架有關。

你每個月要償還貸款的金額不會改變,但你看待還債的心態是可以改變的。

如果你將償還貸款視為一種「消費支出」,那你會很痛苦。

這時你換個框架,將償還貸款視為一種「儲蓄」。

你每個月交出去的錢,都正在儲蓄更多的本金,這樣你的心情會愉悅許多

因為這個時候你已經將「償還貸款好痛苦」,轉變成「我在累積更多的貸款淨值」。

你透過轉換思維,把認知框架改變。

在 PTT 有人詢問:「 為什麼許多人不把房貸當成投資支出? 」

這個思維就是我說的,同樣是償還貸款,你可以當成支出,也可以當成投資。

把房貸視為投資的人,在繳交貸款的時候是不會有壓力的。

因為他們知道自己在做什麼事情,繳出去的錢是累積在資產當中,沒有揮霍浪費。

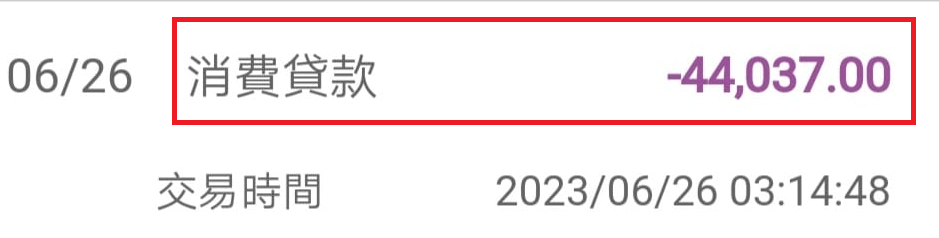

大仁自己就是這樣。

我有借一筆信貸,每個月要償還 4.4 萬的貸款(本金加利息)。

但我並不難受,也不會感到壓力。

因為我知道,現在還越多錢,以後可以借更多貸款。

(我絕對是知行合一,不會講一堆槓桿,結果自己不敢借錢)

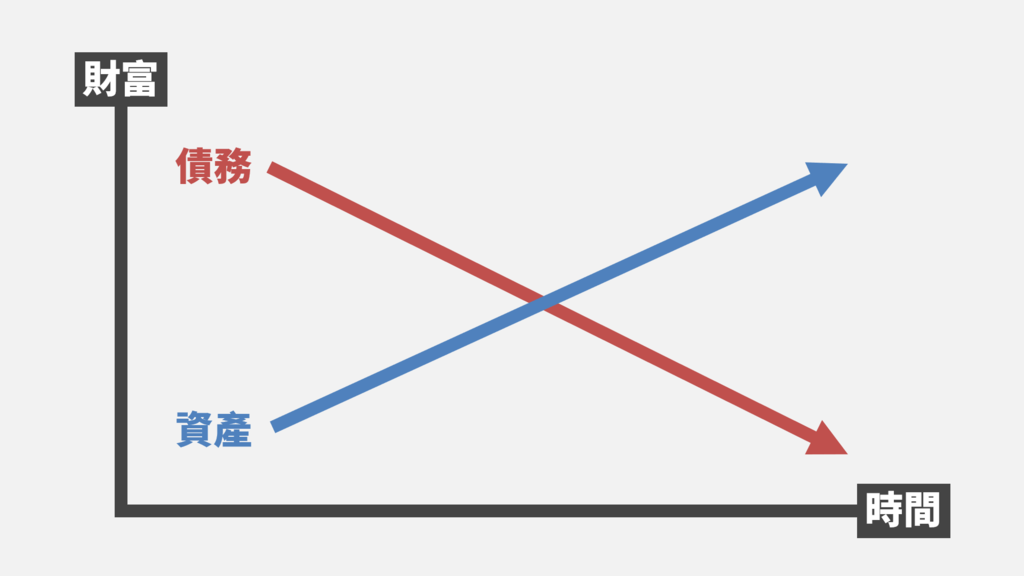

我將這些貸款提早買入股票,讓時間成為我的朋友。

債務會隨著時間通貨膨脹,慢慢貶值。

債務貶值,資產增值。

一來一往之間,與其他人的貧富差距就會拉開。

前面提到,負債會對心理健康造成不好的影響。

唯獨房貸例外,人們在償還房貸的時候是比較沒有壓力的。

為什麼?

因為大多人並不認為「房貸」跟「其他負債」是相同的東西。

雖然同樣是負債,但我們改變了自己對於貸款的認知框架,進而讓償還房貸的壓力減少。

這種做法,你同樣可以運用在舉債投資上面。

把原本討人厭的貸款,變成期待能借更多錢,買更多資產的未來。

要還到什麼時候?

你可能會有疑問:

如果每次償還貸款,都是為了借更多錢, 這樣要還到民國幾年才能清償貸款呢?

若你有這種疑問,那就是陷入貧窮思維了。

記住,低利貸款沒有人在還清的。

我們不是在貸款,就是在準備增加貸款的路上。

你可能覺得這是歪理,但抱歉,這才是金融運作的真相。

下面說個故事。

窮人:「你平時有在存錢嗎?」

富人:「我有錢就拿去償還貸款,哪有錢可以存。」

窮人:「可你不是富人嗎?」

富人:「富有不是靠存錢,而是資產增值。我大部分資產都是靠貸款提早買來的,像是那些房子跟土地。」

窮人:「你還完貸款,就會開始存錢了嗎?」

富人:「暈倒,貸款哪有還完的一天。還個幾年以後,再借更多出來啊。」

窮人:「那不就一直欠債,沒有還清?難道你要欠錢一輩子嗎?」

富人:「對啊,欠到我死掉。債留子孫,叫他們繼續欠。」

窮人:「你負債那麼多,怎麼還是有錢人?」

富人:「因為我的資產一堆啊哈哈哈。」

這則故事,許多人終其一生都無法理解。

你細品。

結論

最後,大仁幫你重點整理:

一、信用卡跟消費性負債,會對人的心理健康造成影響。

二、房貸類型的負債,壓力較小,比較不會有負擔。

三、若你心態不正,將償還貸款視為一種「支出」,你在還款的過程中會非常痛苦。

四、若你心態正確,將償還貸款視為一種「儲蓄」,你可以舒服的狀態下做到舉債投資。

五、同樣是負債,你可以改變自己內心的框架,用不同的角度去面對貸款。

六、富人不怕負債,因為他們的資產增值的速度,通常會超過貸款的利息成本。

好了,看到這邊,不知道是否有刷新你對償還貸款的認知呢?

貸款,是累積信用貨幣的一種方式。

你每個月償還貸款,其實都是在累積自己的信用,同時也是在累積你的貸款淨值。

許多人透過多年的貸款,累積了足夠的信用,讓銀行更願意借他們錢。

有另外一些人不貸款,甚至沒信用卡。

等到真的要借錢的時候,銀行自然就會感到害怕。

你這人看起來就沒貸款經驗,天曉得你還不還得起錢?

不相信的話,你現在去跟銀行提出要信貸 200 萬,你是否可以借到?

從銀行審核的標準來看,信貸額度最多是月薪的 22 倍。

要借到 200 萬,每月收入至少要有 10 萬。

不想借錢?這誤會大了。

不是你不想借,而是銀行不想借你。

在說不想借錢之前,記得先拈拈自己的斤兩。

大仁認識一位朋友,他信貸借超過 1000 萬。

我超級羨慕,因為能跟銀行借這麼多錢,代表他的信用跟收入非常高。

銀行願意信任這個人,才願意憑著「信用」兩個字,就雙手奉上 1000 萬。

你可以做到這樣嗎?至少 99% 的人做不到。

富人對貸款的心態,是有借有還,再借不難。

窮人對貸款的心態,是負債好可怕,還不起錢要跳樓自殺了。

哪種人可以累積到比較多的資產,你思考看看。

你目前擁有的財富,就是你對這個金融世界的理解與體現。

越是明白金融的人,自然能拿到越多財富。

每個人都只能賺到認知範圍裡面的錢。

要將貸款視為支出,還是儲蓄,就看你的認知到哪了。

延伸閱讀:框架效應+槓桿投資法:將人性偏誤轉變為長期投資的最佳策略

相關文章:

對槓桿思維有興趣的朋友,歡迎加入臉書社團一起討論:社團連結

也可以參考大仁的最新作品:《槓桿 ETF 投資法》