大仁經常說:「問就是不行。」

也有分享過兩篇文章,談到這個概念。

這篇,大仁會再進一步說明。

看到最後你就會明白,什麼才是有效的「提問」。

問,就是不行

「問,就是不行。」

背後的思維是這樣的。

你會問,代表不夠確定。

不夠確定,代表沒信心。

沒信心,是因為你的認知不足,無法肯定自己的答案。

所以,這個時候你問也沒用。

因為,你根本沒有能力去判斷對方給的答案,是否正確。

舉例:

你吃飯不用問。

你睡覺不用問。

你上廁所不用問。

確定的事情,不用問。

但你不確定的事情,問也沒用。

所以,直到你確定之前,問就是不行。

學習,可以問

看到這邊,很多人可能會說,我就是不知道才問。

如果「問就是不行」是正確的,那我豈不是什麼都不能問嗎?

當然不是。

當你發現自己不懂的時候,應該發問。

但,要問得正確。

什麼才是正確的提問?

很簡單。

你思考一下自己提出的問題,是為了學習,還是為了決定。

舉例:

你不太會停車,詢問「如何倒車入庫?」→ 這是學習。

你不太會開車,詢問「我可以開車嗎?」→ 這是決定。

你有看出差異嗎?

正確的提問,應該是關於「學習」。

你想知道一件事情怎麼做,去發問,然後學習。

當你問完以後,通常會得到更多的經驗。

這就是有效的提問。

錯誤的提問,就是「決定」。

直接問別人「該怎麼做?」

得到答案以後,什麼都沒有改變。

並沒有因為別人給你一個答案,你的認知就產生什麼變化。

也沒有因為這個提問,學到更多。

這種問題,就是問心酸的而已。

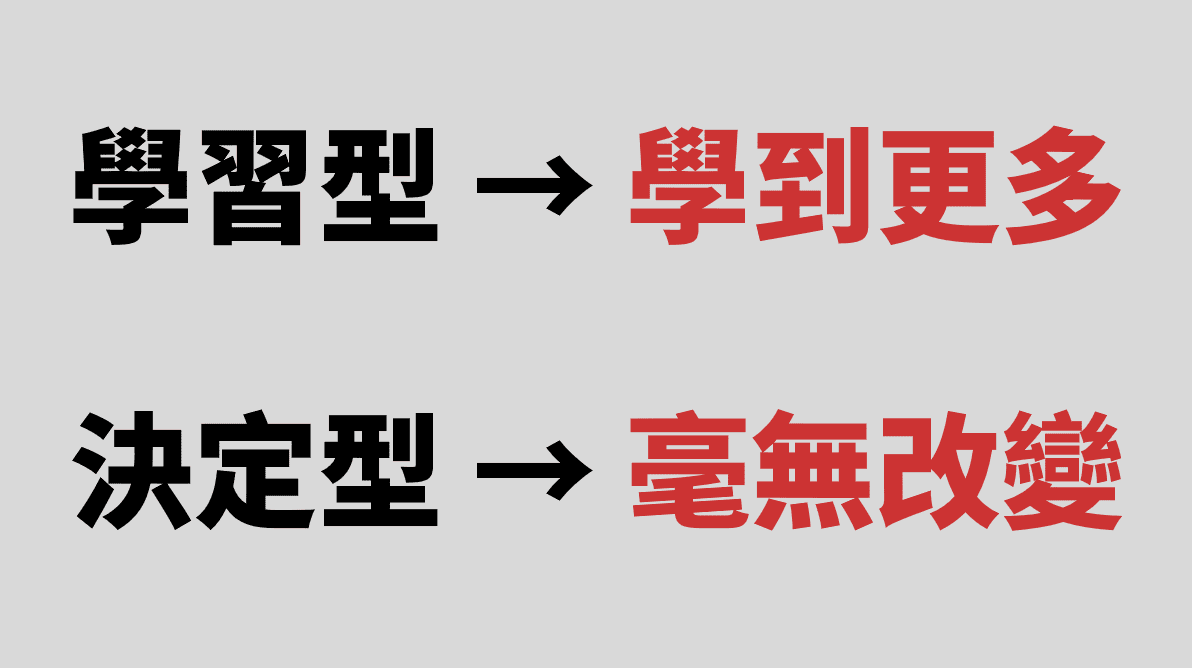

學習 vs 決定

大仁直接舉例,讓你看看兩者差異:

「我可以投資 0050 嗎?」→ 決定。

「我應該投資股票還是買房?」→ 決定。

「我該不該離職?」→ 決定。

上面這種問法,你會得到答案沒錯。

但那些答案,對你來講一點用都沒有。

問之前,問以後,你還是什麼都不懂。

還是不知道自己的判斷是否正確。

因為,你只是試圖把決策的責任丟給別人而已。

正確的問法,應該是這樣:

你會發現,這種詢問得到的答案,會讓你學到更多。

你會得到更多資訊,增加更多的認知。

這些,都能有效幫助你在最後,做出正確的判斷。

正確的提問,是為了幫助自己成長,擁有解決問題的能力。

錯誤的提問,只是把選擇權交給別人,毫無成長。

改變問法,你的認知才會變得更加強大。

結論

最後,大仁為你做重點整理:

一、將問題分成「學習」與「決定」。

二、學習型問題: 能幫助你獲取新知識、擴展認知,讓你能夠自己做決定。

三、決定型問題: 直接把選擇權交給別人,自己沒有獲得成長。

四、認知不足,應該專注學習。

五、真正的成長,是自我學習,而不是尋求別人給你答案。

「問,就是不行」是非常簡單的判斷標準。

因為它會讓人思考,自己是不是哪裡沒搞清楚。

進而去尋找答案,自行判斷。

但,大仁發現許多人似乎錯誤理解成「不能發問」。

這就違背我的本意了。

不懂,當然要問。

問,才有機會搞懂。

但,你得知道「怎麼問」才行。

當我們的提問方式從「決定型」轉向「學習型」。

我們的認知,將不再受限於別人的答案。

不是「問就是不行」。

而是「你這樣問,不行」。

延伸閱讀:突破你的認知邊界:相信這個世界總有更好的選擇

相關文章:

你償還貸款的觀念正確嗎?舉債投資的認知建立

投資陷阱:「認知失調」如何左右你的財務決策?

股市大跌睡不著怎麼辦?安心很重要,正確的認知更重要

這是一個「拼認知」的時代 | 你的認知決定一切

對槓桿思維有興趣的朋友,歡迎加入臉書社團一起討論:社團連結

也可以參考大仁的最新作品:《槓桿 ETF 投資法》