ceca 是 PTT 房版的大神,分享過許多精彩的槓桿思維。

他在這篇《 台灣的條件,是不是3000萬就躺平了》文章中有一段很精彩的回應。

大仁認為非常值得拿出來跟你分享:

你不敢借錢,那你的理財程度也永遠國中無法畢業。

你敢借錢,你才會開始分析各種貸款的特質和槓桿效應,以及風險和附帶條件。

你才有辦法知道接下來怎樣選取適合自己的貸款。

進而當開始組織投資架構,才知道哪時候貸款需要轉換,以及是否要同時使用不同的貸款。

更不論之後跨投資商品做投資架構,你才知道不同的貸款,還可以彼此破解不同的限制。

甚至因為你用了更多投資和貸款組合,你的風險反而大幅下降。

這些投資能力都是一層疊一層的。

你少掉一層,你後面就無法繼續深入下去…

你會永遠停在你缺失的那個層級無法進步。

▲ 上面這段建議你反覆多看幾次。

ceca 談到許多人害怕借貸,其實是在侷限自己的成長。

你不借錢,自然就不會思考借貸相關的問題,也缺少了槓桿的實戰經驗。

這篇大仁會講述我對此的想法,有興趣的朋友歡迎看下去。

不做,就不會錯

我在講槓桿講借貸的時候,很多人說我害人。

這點我不認同。

我給的是「陽性建議」。

陽性的意思就是「告訴你該做什麼」。

做一件事情,是需要實際行動的。

而行動,必然會有結果。

這個結果,可能是好的,可能是壞的。

但這種不確定,我們可以透過增加認知去改變。

也就是提高「好的」可能性。

只要增加認知,你做事的方法就會更正確,成功機率就會變大。

並且在事情不順利的時候,存活下來。

這就是風險管理在思考的,這就是一種保險思維。

「最壞的情況可能是怎樣?我如何應對?」

去想像事情會如何變化,然後設定策略。

你會發現這其實不簡單。

很多人叫你別借錢別槓桿,那屬於「陰性建議」。

陰性建議就是你別做,別做就沒事。

廢話,你什麼都沒做,當然什麼事都沒有。

你待在家裡睡覺,可能會創業失敗嗎?

不會。

但你也不可能創業成功,因為你在睡覺。

愛因斯坦說過:「一個從未犯錯的人,從來沒有嘗試過任何新事物。」

事情總有正反兩面。

你完全阻絕借錢這件事情,把壞處擋住了。

相對的,你也把好處阻絕在外。

就像別人透過借貸不斷拉開財富差距的時候,你也不知道。

你可能覺得好奇。

為什麼我們這些借貸投資的人,好像一點都不擔心借錢這件事情。

不是揹負債嗎?

不是有利息嗎?

不是可能虧損嗎?

為什麼你們都不害怕?

其實答案很簡單。

因為,很多事情你一定得「親身經歷」才能明白。

親身經歷,是不一樣的

大仁以前看到新聞或電影講到小孩的事情,我都覺得還好。

但現在我自己有一個兒子,只要涉及小孩的不幸事件,我馬上爆淚。

為什麼?

因為我現在才知道,有一個自己的孩子是什麼樣的感覺。

這是陪伴別人家的孩子,永遠感受不到的。

很多人決定生不生小孩,是經由陪伴其他人的小孩來感受。

但我要告訴你,你是不可能透過別人的小孩,去想像孩子這件事情。

「想像」這件事情沒辦法做到。

做不到,就是做不到。

你一定得自己經歷過,才會知道是什麼感受。

這個感受可能是更糟,也可能更好。

在你真的有小孩之前,你不會知道。

借錢這件事情也是如此。

你沒借過錢,沒思考過現金流的狀況,沒有想過利率與利息。

你什麼都沒經歷過,當然會怕。

你處在一片黑暗之中,伸手不見五指。

但只要你嘗試去做,當你踏進那個領域。

你就會明白那是怎麼回事,變成那種思維的人。

這是兩個完全不同的世界。

以房子來說,有房跟沒房的思維,就是兩個世界的人。

很多人打死不買房,說自己要租房一輩子。

結果有一天結婚生子,剛需來了,非買不可。

這一買,忽然就明白為什麼要買房了。

思維馬上轉變為支持買房,還後悔自己怎麼沒有早點做。

這前後的差距是什麼?

就是「有做」跟「沒做」的差別。

去做,你才會成為我們這個世界的人。

沒做,我們就是處在兩個世界。

你會覺得借錢投資好可怕,你們這些人都想錢想瘋了。

但只要你做過一次,並且從中學習到這些知識。

你馬上就會知道那種「認知進化」的興奮感。

你會知道,自己是完全不同的另一個人。

理解過,你就回不去了。

實際案例

你以為借錢投資很簡單嗎?

不對。

槓桿需要很多的基礎知識,需要學習更多東西。

你覺得我們都沒在思考?

不,借貸投資需要思考的事情比你們想得要更多。

不相信的話,大仁下面直接示範一個槓桿思維的例子。

讓你看看像我這種舉債投資者,平時都會思考什麼。

(看不懂也沒關係,你還是看看,下面會接著說明)

簡單談一下槓桿觀點:

假設本金 100 萬,月收入 10 萬。

你若用信貸開槓桿,以月收入 22 倍上限來看是 220 萬。

本金 100 萬 + 信貸 220 萬。

槓桿是 3.2 倍

(總資產 320 / 本金 100)

當你的本金不高,信貸能發揮的功用很大,開啟就能讓槓桿直接升到三倍以上。

但等到哪天,你的本金是 1000 萬。

你再用 220 萬的信貸。

這時槓桿比例只剩下 1.22 倍

(總資產 1220 / 本金 1000)

因為你本金太大了,即使開啟 220 萬的信貸,槓桿只從 1 變成 1.22

本金越大,信貸的槓桿效用就會逐漸降低。

你以為信貸風險很高?

錯,信貸的槓桿實在是太低了。

這時你得找其他投資項目,才能將槓桿再度拉高。

例如,槓桿 ETF 就能瞬間將槓桿變成兩倍。

而投資房地產則是直接變成五倍。

許多人認為用信貸投資風險很高,這是錯誤的思維。

因為信貸能給的有限(受限於個人收入),天花板很容易達到。

當你的本金變大,信貸的風險就非常低了(槓桿效用會隨著本金增加而遞減)。

這時若改用房地產,就可以將槓桿比例拉回來。

但房地產也有限制,例如第二戶的時候只能貸款七成(六都則是六成)

只能貸款七成,槓桿瞬間從 5 倍變成 3.3 倍。

所以,當你投資房地產到一定程度,槓桿也會被限縮。

就算你想借錢買房,銀行還不一定會借你。

這個時候信貸的功用又更低了。

因為信貸最多只能 7 年,會卡到很多的現金流。

這時信貸反而會變成你買房貸款時的阻力(收支比過不去)。

因此,對大多數人來說,信貸投資通常只適用於資金 1000 萬以下。

1000 萬以上的話,從房地產或槓桿 ETF 開槓桿都是比較合適的選擇。

再來,當你房地產開槓桿也受限的時候,就得找其他出路。

例如,槓桿 ETF(或是期貨),就是最容易取得的槓桿。

或是股票質押(拿你的股票去抵押借錢出來)。

這兩種方式都不會受限收入、收支比、銀行貸款限制等等,是很棒的槓桿。

但股票質押同樣有一個先天性問題,就是本金大小。

如果你的股票市值不多,能借出來的也不多。

這個時候比較適合的是先用信貸,拉高本金。

等慢慢累積資產後,本金變大時,再改用質押去取代信貸。

如果你是一個借貸新手,適合接觸的槓桿順序會是:

信貸 → 房地產 → 槓桿 ETF(或其他衍生性商品)= 質押

你得隨著自己的本金大小,去挑選合適的槓桿工具。

也可以在過程中混合運用。

學習,才能成長

如果你看完上面那段,感到通體舒暢。

這就對了,握個手。

因為我們是相同世界的人。

如果你看完上面那段,發現完全看不懂或是很難理解。

這就對了。

這代表傳統觀念把你教導得非常好。

讓你繼續維持這個「不懂」的狀態。

有句話叫做「不懂,不要碰」。

這句話說得很好,但只說了一半。

「懂了,才能碰」就是缺少的後半段。

來,我問你。

你要怎麼懂一件你以前不懂的事情?

學習啊。

就算是 1+1=2 這麼簡單的東西,你也不可能從出生就知道吧?

每個人一定是從不懂的狀態,慢慢搞懂。

「不懂,不要碰」這句話是在警惕你還沒搞懂前,不要輕易嘗試。

而不是告訴你,不知道的東西就永遠不要去理解。

如果你不懂,就永遠不碰。

那我們每個人都會變成文盲,一無所知。

你現在認為借貸是無知的行為嗎?

不,真正無知的,是認為借錢都是笨蛋的人。

認為別人都是不經思考就將槓桿開到最大,開到爆炸的人。

這種人,才是真正的無知。

如果你已經清楚理解借貸跟槓桿,還是決定拒絕使用。

沒關係,我尊重你。

畢竟這是「理解後」下的決定。

倘若你什麼都不懂,也完全拒絕吸收任何新的知識。

那我也尊重你。

畢竟被拉開貧富差距的人不會是我。

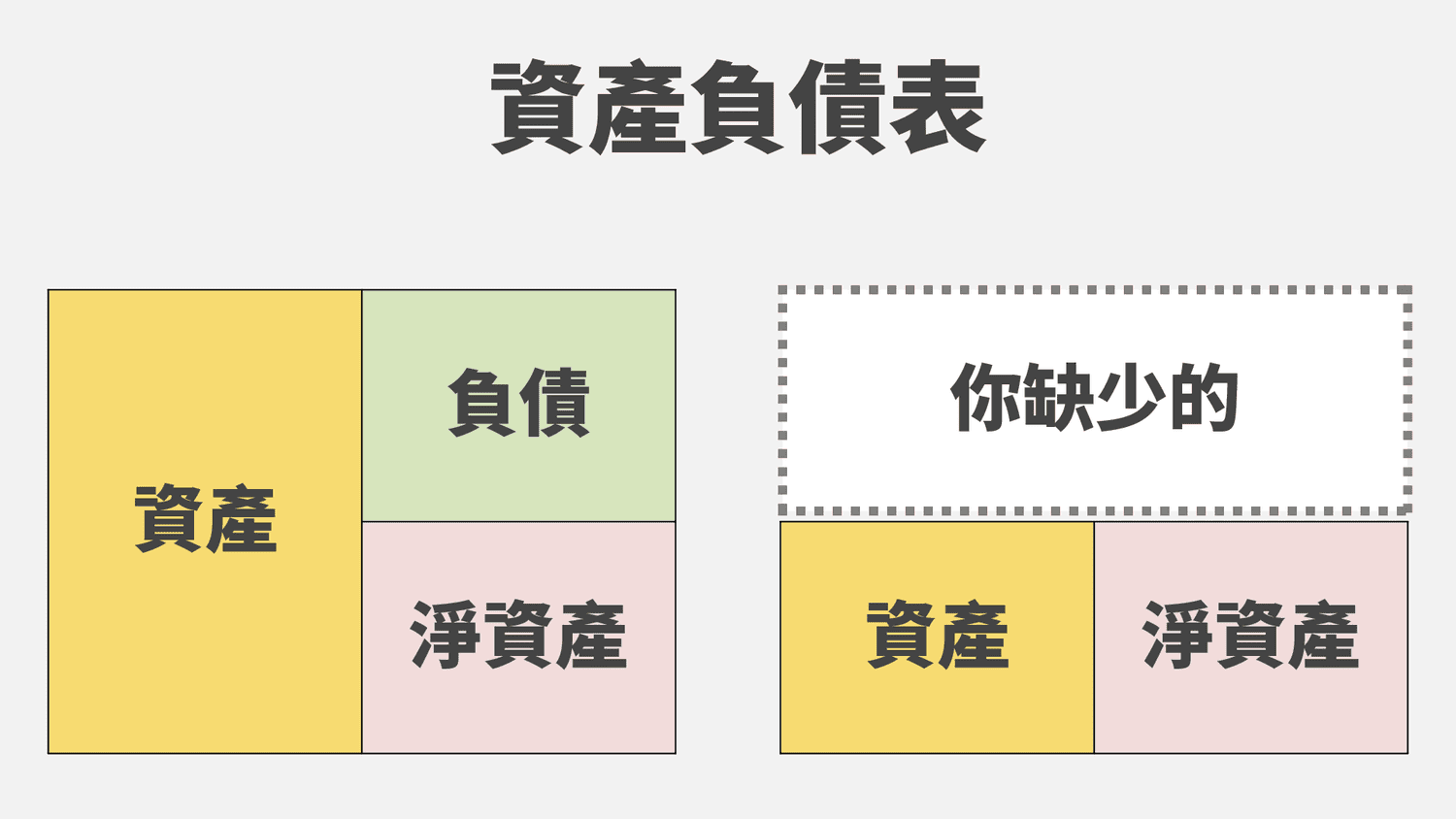

不去學習借貸,就像是一間公司從不舉債。

從資產負債表來看,等於把「負債」這項拿掉。

每個人都有「資產」跟「負債」兩個拳頭。

結果你只用一手去比賽。

那輸給對手的時候,就別抱怨這個世界不公平。

認知不足,還不知道

為什麼大仁會一直強調「認知」的重要性?

答案很簡單。

當你對這個世界的認知越充足,你就越會做出正確的選擇。

反過來說,當你對這個世界的運作一無所知,還覺得沒有關係。

那你完蛋了。

房貸真的是對所有人來講「最親切」的貸款了。

時間長(40 年)

利率低(比信貸還低)

額度高(很少有其他東西能讓你借這麼多錢的)

結果一堆人出來噴:「房貸 40 年是要我扛貸款到 60 歲,還貸款一輩子嗎?」

我真的是滿頭問號???

還款期間拉長到 40 年,這明明是對借錢的人超級有利的事情。

怎麼會變成 40 年太久了,好可怕?

如果你需要用錢,眼前有兩個人。

第一個人要你 20 年內還錢。

第二個人要你 40 年內還錢。

你覺得哪個人給你的條件比較好?

分成 40 年明明就是拉長期限,讓你還款現金流更充裕。

怎麼現在變成多扛好幾年,好可怕?

1000 萬的房,貸款 800 萬,利率 2%

20 年房貸,每月還款約 4 萬

40 年房貸,每月還款約 2.4 萬

用 40 年房貸,每個月還款壓力減少 1.6 萬。

結果一堆人跳出來說:「40 年貸貸相傳,這是銀行的陰謀,要你扛貸款一輩子。」

如果你真的認為 40 年很糟糕,不然你別貸款了。

「全現金」買房就好。

等你有足夠現金的時候再買就好。

反正你認為 40 年比 30 年差,那 30 年又比 20 年差。

以此類推,最後就是現金買房最好了!

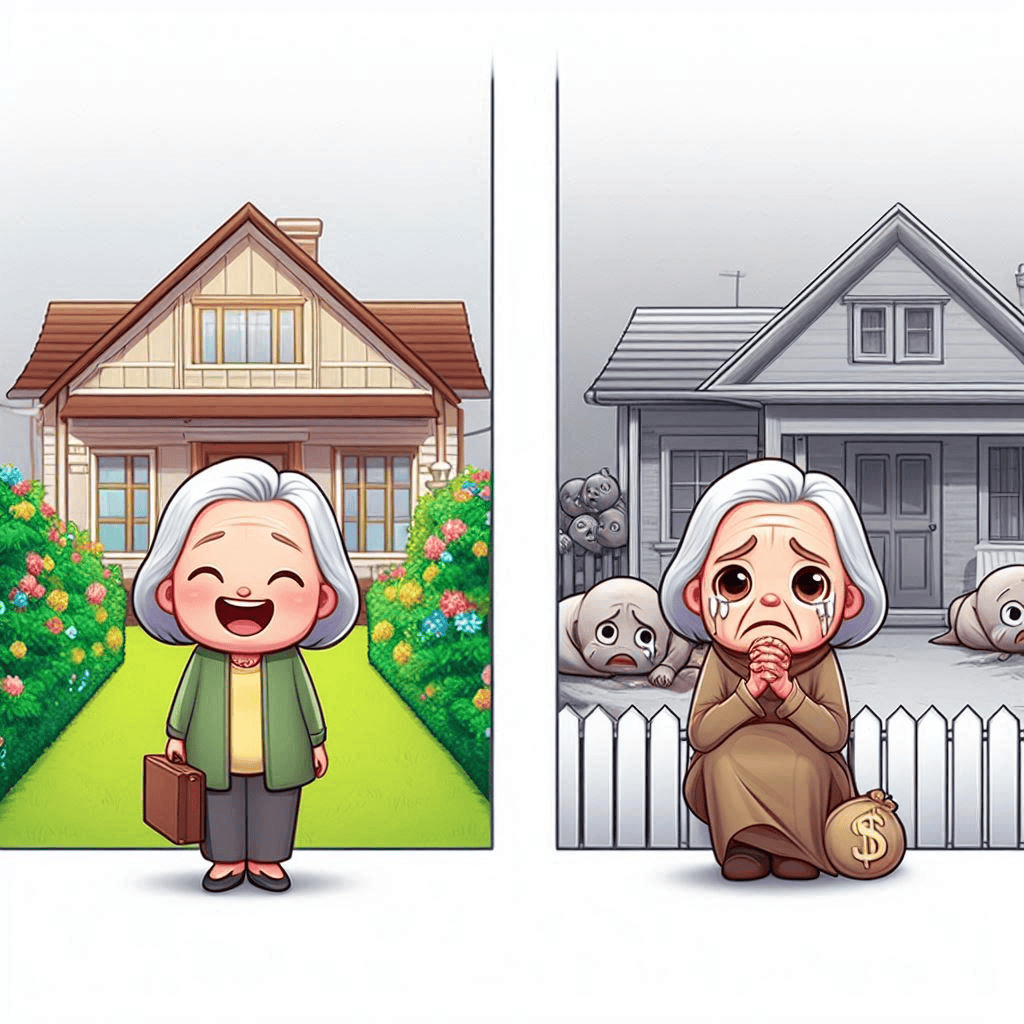

有個故事是這樣的:

台灣老太太跟美國老太太同時進天堂。

美國老太太說:「我終於還清房貸。」

台灣老太太說:「我終於存夠錢買房了。」

認為 40 年房貸會貸貸相傳的人。

大概會從「貸款一輩子」,變成「沒房一輩子」。

認知不足很慘。

但那還不是最糟糕的。

因為當你知道自己認知不足,你還有補救機會。

更慘的是,沒意識到自己認知不足。

既然你不知道,你就不會意識到問題。

那一輩子就這樣了。

備註:

貸款 40 年,也沒叫你一定得分 40 年還。

你有錢提早還,銀行也不會怎樣。

你開心的話,4 年把房貸還完也可以。

我真的無法理解那些說「貸款年期長,很不利」的人,腦袋在想什麼。

在利率夠低的前提下,還款期限最好是「一萬年」。

國外都有百年房貸了,期待台灣跟上的那天。

一步一步累積

不懂借錢的人,覺得借錢好可怕。

但你知道嗎,「金融」這兩個字的本質就是借錢。

你借我,我借他,他借你。

整個金融體系就是在借錢,借來借去的。

你以為銀行定存是存錢?

不對。

是你「借錢給銀行,然後銀行付你利息」。

你把錢存在豬公撲滿裡面,是不會有利息的。

唯有你把錢借給其他人,才會拿到利息。

在我們這些槓桿投資者眼中,借錢是再正常不過的事。

從房貸、信貸、車貸開始。

走到房產抵押、股票質押。

再走到槓桿 ETF、期貨等等。

每個人會在這條道路上,不斷往上找尋更適合自己的借貸方式。

(就像前面大仁分享的那段槓桿思維)

當你接受借錢這個選擇以後,你會開始被迫去思考下面這些問題:

每個月收入跟還款的現金流如何?

萬一發生不利的狀況,有什麼退路?

現在利率會不會太高,利息是否吃掉獲利?

出現緊急狀況,能變現多少現金?

是否有其他更好的槓桿?

上面這些就是舉債投資者的必經之路。

當你準備槓桿,腦袋就會被迫去思考這些東西。

如果不去思考,那市場就會用現實教導你。

這些知識就像是階梯。

踩一階,才能多上一階。

這是一步一步慢慢累積認知的過程。

如果你不試著站上去,那就別怪這個世界把你拋得越來越遠。

你得站上去,才能看懂更上層的槓桿思維是怎麼回事。

結論

最後,大仁幫你做重點整理:

一、借貸,可以幫助你去思考風險管理,學習到更多槓桿的相關知識。

二、唯有親身經歷過,你才能明白為什麼其他人會這麼做的原因。

三、槓桿有風險,但增加認知,可以提高你的成功率。

四、正確的使用槓桿不會增加風險,反而是降低風險。

五、一步一步累積,你才能提昇自己的財務思維。

你有坐過雲霄飛車嗎?

在六福村有一項遊樂設施叫做「笑傲飛鷹」。

乘坐者必須雙腳騰空,然後任由機器帶你快速來回穿梭。

許多人不敢坐,包含我。

但我看著轟隆隆的飛鷹,心想都來了,就上吧。

我最終還是下定決心坐上去。

機器開始轉動以後,飛越上天。

我感受一股前所未有的興奮感,原來是這麼好玩。

當我下來以後,立刻跟朋友接著排隊,準備坐第二次。

然後第三次,第四次。

直到我們心滿意足為止。

原本怕得要死,但後來愛得要死。

這前後的差距是什麼?

就是「有做」跟「沒做」的差別而已。

去做,你才會成為那個世界的人。

你才會知道我在講的舉債投資是什麼意思。

你才會明白為什麼我說開槓桿是降低風險的作法。

你才會知道「提早將人力資本,轉換成金融資本」是多正常的事情。

備註:

如果你開完槓桿以後發現還是不行,那也沒問題,至少你試過了。

就像是勇於嘗試坐雲霄飛車,發現只是虐待自己。

那就別坐吧。

但至少,你得有這個嘗試的過程,才有機會享受到更多的體會。

延伸閱讀:從大富翁遊戲學習:沒錢,是因為你沒有餘裕

相關文章:

對槓桿思維有興趣的朋友,歡迎加入臉書社團一起討論:社團連結

也可以參考大仁的最新作品:《槓桿 ETF 投資法》